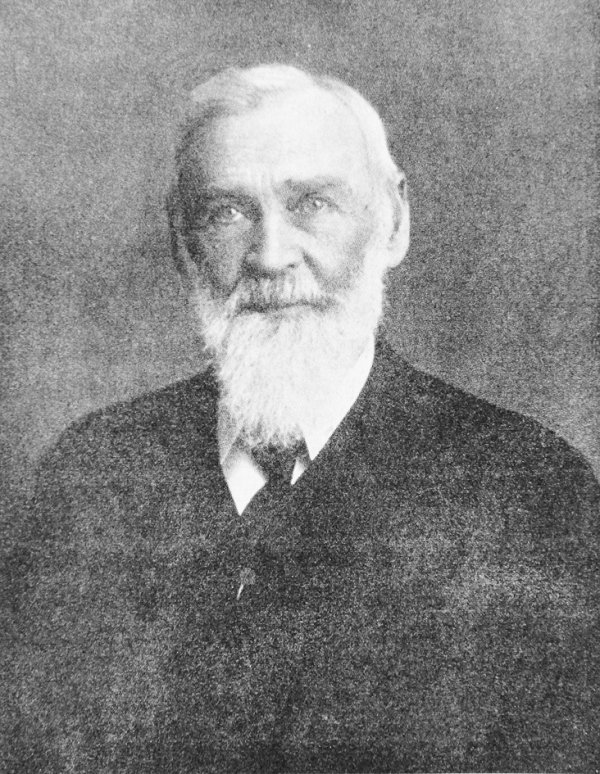

狄考文

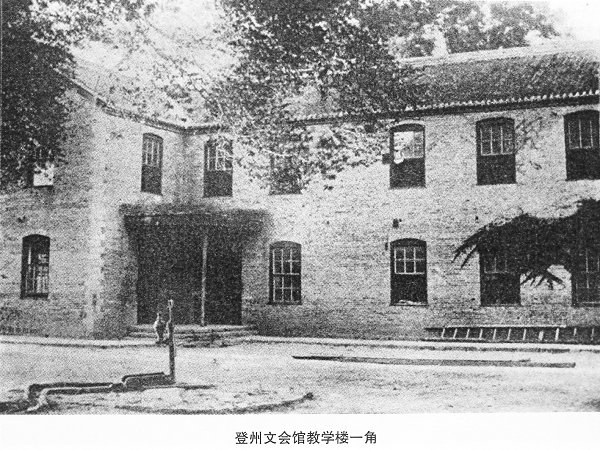

登州文会馆教学楼一角

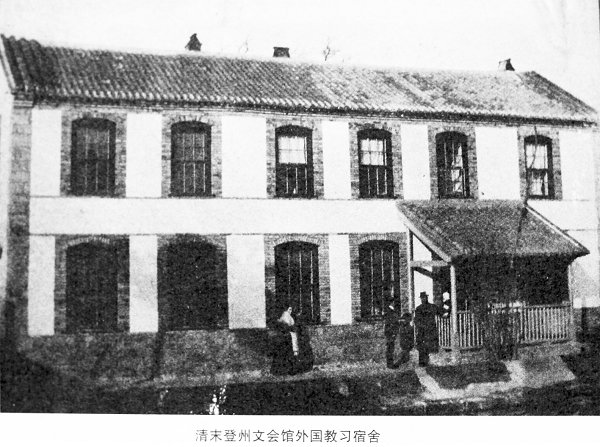

登州文会馆外国教习宿舍

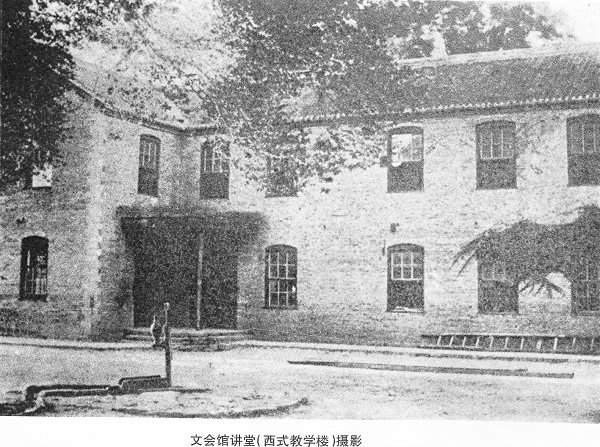

文会馆讲堂(西式教学楼)摄影

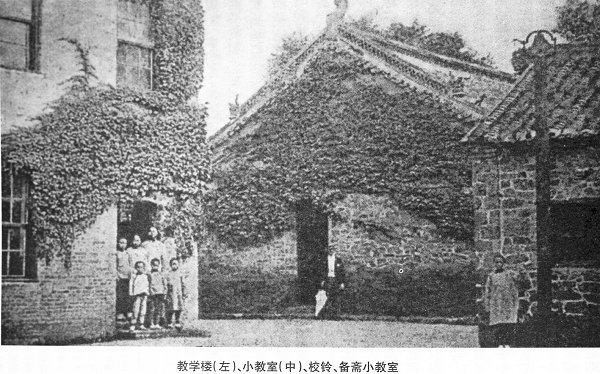

教学楼(左)、小教室(中)、校铃、备斋小教室

公元1863年7月3日,一位“躯干魁伟”的年轻人携新婚妻子自美国西海岸登上了一只驶往中国的小船,他就是被后人赞誉为“大著作家”、“大教育家”、“大科学家”的美国北长老会传教士CalvinWilsonMateer,中文名狄考文——登州文会馆创办人。

狄考文,字东明,1836年1月9日出生于美国宾夕法尼亚州坎伯兰县的一个教会家庭。父亲约翰是美国北长老会的长老,母亲玛利亚也笃信基督,所以他从小就受到基督教精神的薰陶,上中学时即受洗成为一名基督徒。

狄考文自幼“资禀颖异”,各门课业成绩都非常优秀,犹对物理、化学等自然科学和历史研究极精,同学中罕有匹敌者。在杰斐逊学院上学期间,狄考文即以“强学深思”而为“师友咸器重之”,他所在的班级被称为“超前迈后之班”,精英荟萃,其后从这个班级中走出了不少政治家、法学家、哲学家等,四年后毕业时,狄考文以其优异的学业成绩和高尚的道德操守“于广众之中擢为第一”。

与其他走经济仕途的同学不同,毕业后的狄考文选择了另外一条道路,决定将自己的一生交付教会的事业。他卖掉了曾经为他带来可观收入的自办学校,插班进入神学院学习。三年神学院的学习结束后,狄考文正式成为了一名长老会的教士。在俄亥俄州德拉瓦城传道时,狄考文结识了志同道合的女教士JuliaBrown,中文名邦就烈,并与之结为伉俪。1863年7月致力于海外传布福音的狄考文夫妇奉美国北长老会派遣,踏上了远赴东方神秘古国布道的艰辛路程。

经过近六个月的海上漂泊,1863年底狄考文夫妇终于踏上了中国的土地,抵达上海。旋即奉差于1864年1月15日来到中国东海岸的小城登州。

矢志于教会事业的狄考文在“传布福音”过程中可谓殚精竭虑、艰辛备尝:“1864年到1873年间,在整个山东大地上或步行或骑驴走了15000英里,……访问了数以百计的村庄和大大小小的许多城市。”然而布道十年却收获不大,吸收的教徒微乎其微。他在写给美国差会总部的信中曾这样描绘传道时的情形:“我们得花相当长的时间招揽听众。有一次我花了很大劲也没找到一个人听讲。”“每到一个村庄,我们的耳边就充满了洋鬼子的喊声,……我估计在近两天我至少从上万人嘴中听到了这个词。”严酷的现实,使他下决心改变这种旅行传道的方式,去寻求一种让广大的中国民众更容易接受“上帝福音”的方法。

在传教的实践中,狄考文认识到作为一个有着悠久历史的文明古国,中国人非常重视教育,有文化知识的人得到社会的普遍尊重,在孔孟之乡的山东尤其如此。因此,要想从根本上打破传教难的局面,就必须找出一个适合中国国情的传教方法,这就是寓宗教于教育,藉教育来传播宗教。

并非是在经过多年的布道生涯以后,狄考文才认识到兴办教育对于中国传教事业的重要性,早在他到达登州的8个月以后即1864年9月就在他们夫妇的住处观音堂开办了一所学校——登州蒙养学堂(TengchowBoy”sBoardingSchool),这即是登州文会馆的前身。

办学伊始,围绕办学目的、办什么样的学校,教会内部有两种不同观点。一种观点认为:教会开办的学校应该成为直接传播上帝福音的场所,持此种观点的人“倡导学校是将其作为一种方式,使得如此之多的异教徒的孩子被置于基督教真理的影响下,期望他们将皈依基督教,特别希望他们成为布道人员。”而以狄考文为代表的另一种观点则认为,让学校成为直接的传教机构“是一种肤浅的看法,这种看法的盛行,已使得中国教会学校大部分都只是初级学校,而教育则大部分仅限于宗教书籍。”因此他认为正确的选择应该是让学校成为间接的传教机构——“学校仅是间接的机构,只能产生间接的结果,这更接近正确的观点,尽管它未包括这一逻辑中全部正确的内容,我认为为了捍卫和推进真理的事业,教会学校不仅仅是上帝手中的有力工具,而且是在道德、智力、宗教三方面教育学生的学校。传授西方科学知识,不能不在自然和社会两个方面都有伟大的贡献,这样的非直接机构是合理的,甚至是必要的。”

狄考文的这种观点在他的教育和传教实践中无疑得到了很好的贯彻,突出体现在登州文会馆的课程设置上。

据文会馆章程载,文会馆学堂分正、备两斋。正斋六年卒业,课程有:道学(讲授基督教典籍)、经学(中国的四书、五经)、国文、算术、历史、理化、博物,以及性理、理财、天文诸科;备斋三年卒业,课程有道学、经学、国文、算术、地理、音乐诸科。

从中国现代高等教育发展史上看,有四所学校创办较早,分别是登州文会馆、上海圣约翰大学(原称圣约翰书院)、北洋大学堂、京师大学堂,然而究竟哪所学校是中国现代第一所大学,长期以来学界众说纷纭,莫衷一是。

首先,从创立时间上看,登州文会馆的前身登州蒙养学堂创立于1864年9月,1877年1月更名为登州文会馆,创办时间均早于上述三所学校。

但是,仅从学校创办的时间先后并不能科学判定哪所学校是中国现代第一所大学,还要看这所学校是否最早开设了大学课程,是否最早开始了大学的管理工作,在这两方面登州文会馆无疑走在了其他三所学校的前面。

史载上海圣约翰大学(原称圣约翰书院)创办于1879年,“1892年始设大学课程,1895年第一班三人毕业。”1906年,“大学课程始定为四年。”“同年在美京立案,为圣约翰大学。”1895年由盛宣怀倡议经光绪皇帝批准北洋大学创办,即使该校创办伊始就实质意义上开设大学课程并进行大学的管理,也比圣约翰大学晚了三年。京师大学堂成立于1898年,从其创办时间看就已经比上海圣约翰大学设置大学课程的时间和北洋大学成立的时间晚。

对比上述三所学校,登州文会馆无论是创办时间还是大学课程的设置都要早得多。我们不妨梳理一下登州文会馆的历史沿革。1864年9月26日,登州文会馆的前身登州蒙养学堂建立,最初学制6年;1873年初,学制改为12年,学校更名为“登州高等学堂”(TengchowBoy”sHighSchool),正斋学生开始学习代数、几何、化学、力学、电学、天文学等课程。据狄考文日记载,早在1874年,狄考文已经为学生们购买或制作了大量物理、化学、实验设备,能够制作和使用摩擦生电设备发电,展示“电光和切割金属”,用氢氧爆气光放“幻灯”,制造了“轻氢和重氢,并用它们进行了实验。”总之,此时,登州文会馆的学生们做的实验已经比狄考文在美国读大学时“自己见过的多”了。这充分说明,自1873年起,由登州蒙养学堂发展而来的登州高等学堂已经大致相当于美国的高级中学,而且同时开设了相当一部分大学的课程。

1877年1月,登州高等学堂的第一届三名学生毕业。狄考文认为这三人“都具有杰出的才能,他们在中国语言、文学以及西方科学方面的成绩都非常优秀。”另据一位当时参加毕业典礼的牧师回忆,毕业的三人中“有一位的演讲可以和任何一所美国大学毕业生的演讲相媲美。”同时在毕业典礼上也正式将“登州高等学堂”更名为“登州文会馆”。

1879年,狄考文夫妇回美国休假。休假期间狄考文到各大学进修考察并广泛搜集各种实验设备,同时进行募捐活动,为建设真正的高水平大学做准备。

1881年2月14日,长老会山东差会寄信美国长老会本部,正式申请将“登州文会馆”更名为“山东书院(CollegeofShantung)”。也就是在这一年,登州文会馆就“分了专业,已经按照大学的正规课程组织进行教学”了。

1882年根据倪维思博士(美国传教士,山东第一所女子寄宿学校的创办人)的提议,“人们认可狄考文创立的登州学堂为大学”,因为这所学堂此前已经做了多年的大学工作。

1884年,美国差会总部授权登州文会馆办大学,英文名称“Tengchow College”,亦称“ShantungCol-lege”。

1904年,登州文会馆迁到潍县与英国浸礼会创办的广德书院中的大学班合并,更名广文学堂。广文学堂的专业设置沿袭了登州文会馆的模式,分为五个系,分别是:宗教教育系(DepartmentofReligiousIn-struction)、中国语言文学系(DepartmentofChineseLanguageandLiterature)、自然科学系(DepartmentoftheNaturalScience)、数学科学系(DepartmentofMathematicalScience)、哲学与历史系(DepartmentofPhysicalandHistory)。另外附设理化实验室(PhysicalandChemicalLaboratory)和天文观测台(Astronomi-calObseravtory)。

诸多史料证明,从自然科学课程开设的数量和内容来看,登州文会馆无疑都走在了当时中国各所学校的前面,而在社会科学方面,许多科目的开设也都领先于其他各所学校。它拥有当时“中国最多和最好的物理、化学仪器设备”。与同期的“美国普通大学一样好”,“其拥有的数量甚至比狄考文的母校美国杰斐逊学院多两倍”。

综上所述,登州文会馆无疑是中国现代第一所大学,同时“几乎确定无疑是19世纪中国最好的教会大学”,它的办学模式和办学章程为中国现代教育体制和新式学堂的建立提供了范本,如文会馆第二任馆主赫士,1901年11月应山东巡抚袁世凯之聘,率文会馆六名毕业生赴济南仿照文会馆模式、规章,创办了中国省级第一所高等学堂——山东大学堂(山东大学的前身)。朝廷知道后,通令各省“仿照举办,毋许宕延。”另外,据文献记载,登州文会馆的毕业生还作为当时各大学教习的不二人选被竞相延聘,一时间,文会馆毕业生供不应求,“领有毕业凭照效力于教育学界者以三百数,踪迹所至,遍十六行省。”京师大学堂的总教习丁韪良所聘任的西学教习,据称只有一人不是文会馆的毕业生。反观其他学校,无论是圣约翰大学、京师大学堂还是其他中国境内大学的毕业生,在文会馆登州办学期间抑或广文学堂初期,没有发现一名毕业生担任教师。

作为中国最早也是当时最好大学登州文会馆的创办人狄考文博士,将西方现代学校教育体系移植到东方文明古国,发挥了开风气之先的作用。

作者:吕军

来源:《山东大学报》2014年10月15日D版