忆沅君师

我和老同学陆文采要合写一本《中国现代女作家论》,最近又重温了冯沅君先生的著作。冯先生当年给我们授课的情景,又一一浮现在眼前,我对先生的思念之情油然而生。

一

1951年春天,我进入设在青岛的山东大学中文系学习。当时给我们讲课的,有不少是在学术界享有盛誉的教授、学者,如文学史家陆侃如先生、萧涤非先生、高亨先生、黄孝纾先生,文艺理论家吕荧先生,语言学家殷孟伦先生、殷焕先先生,外国文学专家吴富恒先生、黄嘉德先生,经济学家吴大琨先生,哲学家、历史学家华岗校长,历史学家王仲荦先生、杨向奎先生、赵俪生先生、童书业先生,诗人高兰先生等。我们这些求知的青年学子,得到这些名师授课,感到无比的骄傲和自豪,沉浸在幸福之中。

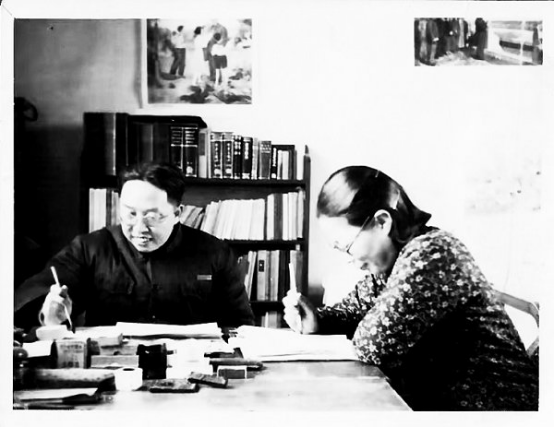

我们以敬慕的眼光关注着老师。当时陆侃如先生和冯沅君先生夫妇给我们讲中国文学史课,陆先生讲唐代以前,冯先生讲唐代以后。冯先生上课只带几张卡片,不带讲稿,每次上课总是缓缓地走上讲台,向起立的同学们深深鞠躬,然后打开讲稿,抑扬顿挫、娓娓动听地开始讲授,侃侃而谈如行云流水,我们跟着遨游在知识的海洋里。冯先生的课材料丰富、论证精确、语言简练而又风趣,像潺潺的流水灌入我们心田。她的知识之渊博、思路之敏捷、记忆之准确、分析问题之透彻,同学们无不惊叹。下课铃一响,她收起讲稿,向同学们深深鞠躬,缓缓地离开课堂。

冯先生治学严谨,教学态度认真。同学们每有所问,她总是认真地给以解答。她有时在课堂上向同学们提问,也布置作业。对这些,我们大家都很认真地去做,总觉得不做好作业,就对不起先生。

冯先生对助教、研究生辅导也十分认真,要求很严。在她的指导下,助教、研究生进步都很快,现在很多都成了知名学者,当时报刊上曾报道过她这方面的经验和事迹。

二

冯先生是全国知名的学者,她对楚辞、唐诗、宋词、元杂剧的研究均有不少建树,与陆先生合著的《中国诗史》是部具有开创意义的文学史著作。之后,她又与陆先生合著《中国文学史简编》,被译成多国文字,在海内外产生很大影响。

这样一位著名的学者却从来不自夸,处处表现出谦虚精神。她在课堂上不提自己的著作。她经常谈的话题,总是介绍其他老师的长处,比如高先生在学术上有哪些建树,萧先生对某个问题有什么新见解。所谓“文人相轻,自古而然”这一定论,在冯先生这里是不适用的。

冯先生在“五四”时期就是知名的文学家,她以淦女士、漱峦、大绮、吴仪等笔名在《创造》季刊及《语丝》等刊物上发表了不少小说和杂文,她是《语丝》十六个长期撰稿人之一。对她这一时期的文学创作,鲁迅先生曾给予很高的评价,以为她的小说创作“实在是五四运动之后,将毅然和传统战斗,而又怕敢毅然和传统战斗,遂不得不复活其‘缠绵悱恻之情’的青年们的真实的写照。和‘为艺术而艺术’的作品中的主角,或夸耀其颓唐,或炫鬻其才绪,是截然两样的”。而我们和她谈起鲁迅对她小说的评价时,她谦虚地说,“辜负了鲁迅先生对我的期望”。

二十世纪50年代初期,冯先生50来岁,戴一副近视眼镜,红润的脸上经常带着笑容。她是一位和蔼可亲的长者,同学们都非常愿意接近她。我们有时到她家中看望,她总是热情地接待我们,把葡萄或其他水果洗净,各种点心盛在盘子里,一一送到同学们的面前。学校召开体育运动会,她会欣然前往观看。我们这些好奇的青年人坐在她周围,问她的经历,请她谈在海内外的见闻,还向她提出许多奇奇怪怪的问题,她总微笑着回答我们。

冯先生是河南省唐河县人,生于1900年,她的两位兄长冯友兰先生和冯景兰先生都是知名的学者。1923年,她在北京大学研究生时便开始进行文学创作,1929年与陆先生结婚,1932年二人一起到法国留学,1935年她回国后一直在高校任教。

她还给我们讲述一些有趣的故事:抗战时期西南联大有两位大胡子,一位是闻大胡子(闻一多先生),一位是冯大胡子(冯友兰先生)。在抗战一开始他们就相约:抗战胜利后再刮胡子。

……一个又一个的故事,让我们这些好奇的年轻人听得简直入了迷。

往事如烟,屈指一算,这情景距今已经70多年了,回想起来,真有隔世之感。

三

冯先生当年在法国曾获博士学位,著作等身,十分富足。但冯先生一生俭朴,常年喝小米稀饭,每日三餐都是一般饭菜。她喜爱穿蓝士林布大褂,一直到二十世纪70年代还穿棉线袜子。衣服破了,袜子破了,都是她自己缝补。

“文革”期间,人们看着她孤身一人提着饭盒到食堂去打饭,每次仍然是买一角或五分的菜!冯先生在生活上克勤克俭,但是1953年祖国建设高潮到来的时候,她和陆先生竟一次认购了一万元的公债券!

冯先生追求进步,努力学习马列主义,认真改造自己。在中华人民共和国成立初期开展的知识分子思想改造运动和其他政治运动中,她都是严格诚恳地检查自己的世界观。有人在会上批评她创作中、学术著作中的资产阶级思想,她总是认真地听,认真地作记录。

四

1971年深秋的一天,我回到设在曲阜的山东大学中文系,借机去看望了几位老师。在字典编写组,我看到了冯沅君先生。她的头发已经花白了,憔悴而木然的脸上布满了皱纹,一个人静静地坐在那里若有所思。是思念亲人,还是思考学问?我走到先生的面前轻轻地说了一声:“冯先生,您好!”她默默地点了点头,问我:“张杰,你现在在哪里?”我回答以后,她又默默地点了一下头。师生相对默然,我感到阵阵酸楚。我要和她说什么呢?我能安慰先生、鼓励先生吗?

我心里难过:沅君师,您昔日的欢乐哪里去了?您那满脸的笑容哪里去了?您那感人的音乐般抑扬顿挫的声调哪里去了?

字典编写组的老师陆续回来了,我怕影响他们的工作,轻声告诉老师:“冯先生,我走了,您请多保重!”她又默默地点了点头。

哪里想到,1974年6月17日,她竟因患直肠癌而悄然离开了人间!1971年深秋的分别,竟成为永诀!沅君师没有子女,她留给后人的是高尚的道德风范,是大量的宝贵诗词、小说、杂文、译文和学术著作!(作者系山东大学校友)

文章发表于2023年3月29日《山东大学报》第8期